脳神経内科 小畠 樹里医師

病気の中にはよだれが症状として現れるものがあります。

慢性流涎(まんせいりゅうぜん)といって、飲み込む量の唾液量よりも作られる唾液量の方が多くなるため、よだれがだらだらと流れ続けてしまう状態です。そのため、日常生活にさまざまな支障をきたします。

うっかりよだれが垂れてしまうということは、特に病気をお持ちではない方にもあることですが、病気に伴って起こるよだれは、よだれが常時溢れ出てきてしまい、患者さんご本人のみならず、介護者の方の日常生活に支障をきたすことも多くなります。

治 療

これまで薬物療法やリハビリテーションなどが行われてきました。薬物治療は原因の病気に対す

る治療や唾液量を減らす薬の投与です。使用される薬物は精神症状を出しやすいなどで使用しにく

く、なかなか有効な方法がない状況でした。

新たな治療

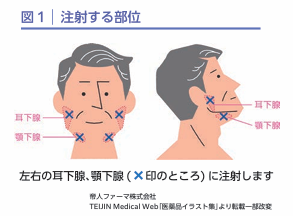

2025年6月に「ゼオマイン」という治療が日本で承認されました。「ゼオマイン」はボツリヌス毒素製剤です。ボツリヌス菌が作り出すタンパク質で、菌を投与するものではないため、感染することはありません。脳卒中の手足の強張りに対しても既に使われている治療です。唾液腺(耳下腺、顎下腺)に対して注射を行い、唾液の量を減量させる治療です。図1のように唾液腺に症状に応じて投与量を調節します。効果はおよそ4ヶ月持続します。主な副作用としては、口が渇く、食べ物を飲み込みにくく感じるなどがあります。副作用の発現頻度は1~5%未満と報告されています。

よだれは患者さんやそのご家族の生活の質(QOL)を下げてしまう症状です。お一人で抱えず、

病気によるよだれでお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

小畠病院 広報誌 葦 Vol.199

よだれ(慢性流涎)に対する 新しい治療(ボツリヌス療法)